★★★ Precious Road ドライブ旅行記 > 都道府県別 > 千葉 >

● 千葉市のドライブスポット

![]()

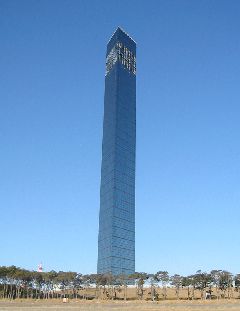

千葉ポートタワー

千葉ポートタワー

千葉ポートパークにある展望塔。

千葉市役所前から、片側2車線道を南西へ。その道の正面に、タワーが見える。

その道の終点が無料駐車場で、小型車は左へ入ったところ。かなり広く250台分とのことだが、路上に駐車している車もいた。私が着いたときは、時間が遅めだったせいか、空きスペースがあった。

駐車場で「歩行者↑」と書かれている方へ歩いて行くと、タワーへ向かうにはあまりに遠回りなルートで、ほとんどの人は車道を歩いていた。

帰りは、タワーを出て左へ行き、横断歩道を渡ったのだが、その先の駐車場はフェンスで囲まれていて、かろうじて植え込みの間を抜けて入れるという状態。

タワーに登るのは、大人410円。建物の入口近くに入館券の自販機があるが、入館券をチェックされるのは、奥のエレベーターの列に並ぶときなので、売店のある建物の1階には無料で入れる。

入館券と引き替えにパンフレットを渡されて、それに展望案内のパノラマ写真がある。

上りのエレベーターは最上階の4階へ直通運転。ガラス張りで外が見えるので、奥を向いて乗るべき。

4階の展望室は、地上113メートルで、千葉市街や千葉港、東京湾の向こうに都心のビル群やアクアラインなどが見渡せる。内陸側には筑波山。100円望遠鏡あり。

その下の3階は、展望喫茶室。

その下の2階は、4階と同じような展望室。アクアファンタジーという壁画があるということだったが、説明をよく読むと、日没後にブラックライトで海底の風景が現れるというもので、昼間行っても意味はなかった。

下りのエレベーターは2階からも乗れるが、混んでいるときは、4階から乗った方がいいかも。

おすすめ度 :★★★★☆

人気度 :★★★☆☆

行った日時 :2006年2月5日(日) 16時頃

![]() 千葉市観光協会のホームページより、千葉ポートタワーのページ (別ウィンドウに開く)

千葉市観光協会のホームページより、千葉ポートタワーのページ (別ウィンドウに開く)

![]()

千葉城・千葉市立郷土博物館

千葉城・千葉市立郷土博物館

千葉の歴史を展示する、城型の博物館。

千葉県庁より東へ半キロほどにある。

国道126号が北から東へ90度曲がっている十字路から、南へ約100メートル。川の手前の、左折レーンのあるT字路(←)へ左折し、すぐにT字路(↑)にぶつかると、ここは右折のみ。旭橋信号十字路を直進した後、次の信号T字路(→)を右折する。案内表示はないが、近くまで行けば城が見えてくるのが目標だ。

南から行った場合は、大和橋十字路を右折すると、旭橋十字路へ出て右折。

その道の右側、城の東隣に博物館用の駐車場がある。30台分くらいで無料だが、警備員みたいな人がいたのは、目的外利用の監視か?

入口まで徒歩2分。入館料は、大人60円という超低価格。県庁に近い市街中心部で、駐車場代を含めて60円で見学できるというのは、千葉市は偉い。

月曜のほか、祝日も休館日なので注意。

外観は城の天守閣だが、中は近代的な博物館で、エレベーターがあり、免震構造にもなっている。

1階は、江戸時代以降の説明パネルがいろいろあるが、太平洋戦争など、比較的新しい時代が中心で、あまり城には関係ない。徳川家康が鷹狩りのために造らせた直線道路という御成街道の説明があった。

2階は、古代の花を復活させた大賀ハスの説明があるが、ハスの花自体はなかった。あとは、鎧兜・刀剣・火縄銃など、城らしいものを展示。ビデオコーナーでは、3本を順次上映で、全部見ると1時間以上になる計算だった。

3階は、平将門や千葉氏など、武士の時代の歴史。絵巻物や古文書が展示され、説明文はなかなか詳しい。ボランティア・ガイドの人がいて、千葉氏の家系図とクイズの紙をくれた。あるていど基礎知識があった方が、楽しめそうな印象だった。

4階は、プラネタリウムだが、平成19年に終了したとのこと。

5階が展望室。周囲のベランダ状のところに出られるのだが、高いフェンスがあって、ほとんどカゴの鳥状態。フェンスが通路から離れているので、編み目の間からカメラを覗かせることすらできない。オートで撮った写真は皆、フェンスにピントとが合っていた。

5階が展望室。周囲のベランダ状のところに出られるのだが、高いフェンスがあって、ほとんどカゴの鳥状態。フェンスが通路から離れているので、編み目の間からカメラを覗かせることすらできない。オートで撮った写真は皆、フェンスにピントとが合っていた。

四方に展望案内図があり、千葉県庁や千葉大学など、周囲の建物を見渡せるが、ここより高い建物は結構あり、千葉市街を見渡すという感じではない。南の方に、臨海工業地帯の煙突群が遠望できるが。

見学時間は、ビデオは見ずに、1階はざっと眺めただけで、約30分だった。

城の西側には、千葉市の礎を築いたという千葉常胤(つねたね)が馬上から弓を放つ像があり、そちらが正面のようだ。

あとで調べると、城の形は昔のものとぜんぜん違うらしいが。

周囲は、「文化の森」という、ちょっとした公園になっている。「いのはな亭」という、和風の茶屋もある。

北西へ向かうと、左右に石碑。左の石碑の上へ階段があったが、登ってもなにもなく、意味不明だった。奥へ進んで鳥居をくぐると、「猪鼻城址」という石碑がある。住所の表記は、「亥鼻」だが。

南隣には、千葉県文化会館があり、そちらにも裸婦像や石碑が点在していた。石碑がやたらと多い公園だった。

おすすめ度 :★★★☆☆

人気度 :★★★☆☆

行った日時 :2009年7月12日(日) 11〜12時頃

![]() 千葉市のサイトより、千葉市郷土博物館のページ (別ウィンドウに開く)

千葉市のサイトより、千葉市郷土博物館のページ (別ウィンドウに開く)

![]()

加曽利貝塚公園

加曽利貝塚公園

土器の形の基準となったという、大型貝塚。

京葉道路・貝塚インターより東へ約2キロにある。インター名は、荒屋敷貝塚からだが。

南側の小桜橋通りから北へ入る信号十字路には、案内表示が出ている。あとは道なりに進んでいけばよいのだが、最後は1車線幅の狭い道になる。

西側の国道51号・佐倉街道の現道(北千葉バイパスではない方)から東へ入るT字路には、信号はないが案内表示はあり、日産とダイハツの間。このルートの道幅は十分。

駐車場は、公園の西端にあり無料。普通車の区画は10台分だが、大型車用らしき場所も実質的に普通車用になっていて、合わせて20台は止められそうだった。その8割くらい埋まっていたが、区画が満車でも、左奥とか右の通路沿いとか、工夫の余地はある。

駐車場開門時間は、AM8:45〜PM5:15という表示。博物館の休館日は書いてあったが、駐車場も閉まるのかどうかは書いてなかった。公園自体は年中無休のようだったが。

奥の方に、加曽利貝塚博物館があり、その中だけ有料。と言っても、60円だが。

案内図に書いてある広い遊歩道のほか、石を並べた小道も巡らされている。妙に曲がりくねっているが、草地も立入禁止ではないので、適当に歩いていけばいいのだが。

博物館でもらった地図で、灰色の四角が、説明板のある場所。うまく見て回るには、なかなか難易度が高かった。

貝塚断層観覧施設は、貝塚の地層断面を横から見ることができる。貝や、動物や魚の骨の名前がついていて、わかりやすい。南北2つあるが、南の方が新しいのか、よくできていた。(右上写真)

住居跡群観覧施設が北側にある。照明が薄暗いうえ、透明な板越しなので、あまりクリアには見えなかった。説明板のような場所があったが、なにも書いてないのが寂しかった。壁にマンガのような絵があっただけ。

住居跡群観覧施設が北側にある。照明が薄暗いうえ、透明な板越しなので、あまりクリアには見えなかった。説明板のような場所があったが、なにも書いてないのが寂しかった。壁にマンガのような絵があっただけ。

縄文時代中期の竪穴式住居を復元したものが、南側に4軒ある。1軒は扉が閉まっていて、1軒は骨組みだけ。残りの2軒は壊れかかっていて、どれも中に入れない。消火栓の三方が灌木で囲まれているのは、景観にいい配慮だと思う。ほかの遺跡も見習ってほしいものだ。森の中のブルーシートは残念だったが。

貝塚とは関係ないと思うが、旧大須賀家住宅という江戸時代の家もある。江戸時代の代官所だったとのこと。土間に入ることができるが、座敷には上がれない。その向かいに、大きな土偶があり、現代人が作ったのだろうが、なかなかよくできているので、これは必見。尖石縄文考古館にある縄文のビーナス(←外部サイト)へのオマージュという感じで、加曽利のビーナスというところか。隣では、土器を作っている人がいた。

東端には、「舟着場か」という微妙な名前の説明板があり、その先に坂月川が流れているのだが、どこがどう舟着場なのかは、よくわからず。ベンチはある。

その南には、花畑があって、まばらなところもあるものの、なかなかきれいだった。中央が茶色で、周囲が黄色の、ハルシャギク? ここは公園外かも。

見学時間は、博物館を含めて、1時間20分だった。

国指定史跡。

駐車場前の道路の向かいに、飲料自販機あり。

おすすめ度 :★★★★☆

人気度 :★★★☆☆

行った日時 :2009年7月12日(日) 12〜13時頃

![]()

加曽利貝塚博物館

加曽利貝塚博物館

縄文時代の貝塚や土器について展示。

加曽利貝塚公園の中にある。駐車場から徒歩2分。

月曜のほか、祝日も休館日なので注意。

入館料は、大人60円という超低価格。チケットと博物館のパンフレットのほか、加曽利貝塚公園の地図もくれた。

通路の両側も、ぎっしり展示になっている。

まずは、土器の形の基準になったという、加曽利B式とE式の特徴を説明。

器の用途別の変遷が、時代ごとに現代まで示されていた。いろいろな形の土器が、現代では何に相当するのかがわかる。

中央の展示室に入ると、時代ごとの海岸線と遺跡の位置を示すジオラマがあって、説明音声付き。海岸線をもっとはっきりさせればいいのに、という気も。

当時の人が食べた動物と魚の骨や貝殻が、種類別にずらっと並んでいるのは、さすがに貝塚の博物館。動物は、生きていたときの姿もあった。(はく製?)

狩猟や魚取り用の石器、ミミズク形や山形の土偶、石棒、貝で作ったアクセサリーなど、縄文時代らしいものが並んでいた。

人や犬が埋葬された状態もあり、その頃から犬は飼われていたようだ。

全体的に大人向けの感じで、小さな子どもがつまらなそうにぐるぐる歩き回っていた。

建物は4つくらいあるのだが、展示室はそのうち1つだけ。

見学時間は、約35分だった。

玄関前には、縄文土器の形の水飲み場がある。ちゃんと、加曽利E式だ。

前庭では、子ども向けの体験教室をやっていた。縄文時代風の服を着たり、火起こしができるようだった。

おすすめ度 :★★★★☆

人気度 :★★☆☆☆

行った日時 :2009年7月12日(日) 12〜13時頃

![]() 千葉市のサイトより、加曽利貝塚博物館のページ (別ウィンドウに開く)

千葉市のサイトより、加曽利貝塚博物館のページ (別ウィンドウに開く)

![]()

千葉市埋蔵文化財調査センター

千葉市埋蔵文化財調査センター

千葉市の出土品を展示。

カーナビに入っていたので、北東にある京成千原線・学園前駅の方から向かってしまったが、道が狭かった。

帰りは、南へ出たら、そちらは2車線道。なんで遠回りの狭い方へガイドするかな?

県道66号浜野四街道長沼線の生実町五差路から南東へのびる2車線道からの入口には、信号はないが、小さな案内表示があった。

敷地へ車で入っていくと、5台分の駐車場がある。

入館・駐車場とも無料。受付で、代表者の氏名、市内・県内・県外の人数、何回目かを記入する。しおりが何種類かあって、1つをくれた。

展示室は2つあり、手前の一部が企画展示のようだった。奈良〜平安時代の住居、文字を書いた土器、大きな瓶などがあった。きれいなアクセサリーもあったが、半分以上は貸し出し中で写真だった。やはりきれいなのは人気があるのだろう。

奥の展示室は、常設展示風で、時計回りに時代毎の展示になっている。石器・土器・土偶など。

中央部に石釧(いしくしろ)があり、それが一番の見どころのようだ。釧というのは、ブレスレットのことらしい。立花(りっか)という小さな花形の飾りもあった。

展示内容は大人向けという感じだったが、小学生の感想文がいくつも壁に貼ってあった。学校で見学に来たのだろう。

見学時間は、約30分だった

あとで下記の公式サイトを見たら、屋外展示もあったらしい。気づかなかったよ。

おすすめ度 :★★★★☆

人気度 :★☆☆☆☆

行った日時 :2009年7月19日(日) 13時頃

![]() 千葉市埋蔵文化財調査センターのサイト (別ウィンドウに開く)

千葉市埋蔵文化財調査センターのサイト (別ウィンドウに開く)

![]()

大野パーキングエリア

大野パーキングエリア

千葉外房有料道路の休憩所。

千葉市から外房方面への、下り方向のみ利用できて、大木戸インターのすぐ先にある。なぜか載っていない地図が多いのだが。

入口は本線から斜めに分岐して、減速区間があるものの、短いので、本線上で減速するように注意表示がある。出口は、本線に並んだ加速区間がある。

大野休憩所という建物と、トイレが並んでいる。

休憩所の半分強は売店で、野菜・果物が中心だった。みやげ物はすこしで、地味な感じ。なぜかジュース5缶セットで400円というのがあった。

半分弱が軽食コーナーで、食券自販機によるセルフサービス。そば・うどん・ラーメン・丼物が中心。テーブルが2個に長椅子と、相席が基本だろうが、外のベンチへ持ち出して食べている人もいた。テレビあり。

土用の丑の日ということもあり、うなとろそばを食べたが、まあ可もなく不可もなく。(850円だったか?)

千葉県道路公社と近隣の観光施設のパンフレットが、軽食コーナーの中に置いてあったが、食事をしない人は、あまりそこまで入ってこないんじゃないかな。

建物前には、千葉県と姉妹県州というアメリカ・ウィスコンシン州のドロマイト石灰石を縁石にした花壇がある。白を中心に、何種類かの花が咲いていた。

飲料自販機は、ふつう120円のが110円で、千葉県道路公社のほかのパーキングエリアと同じく割安価格。アイスの自販機もあった。

おすすめ度 :★★★☆☆

人気度 :★★☆☆☆

行った日時 :2009年7月19日(日) 14時頃

![]() 千葉県道路公社のサイトより、大野パーキングエリアのページ (別ウィンドウに開く)

千葉県道路公社のサイトより、大野パーキングエリアのページ (別ウィンドウに開く)